-

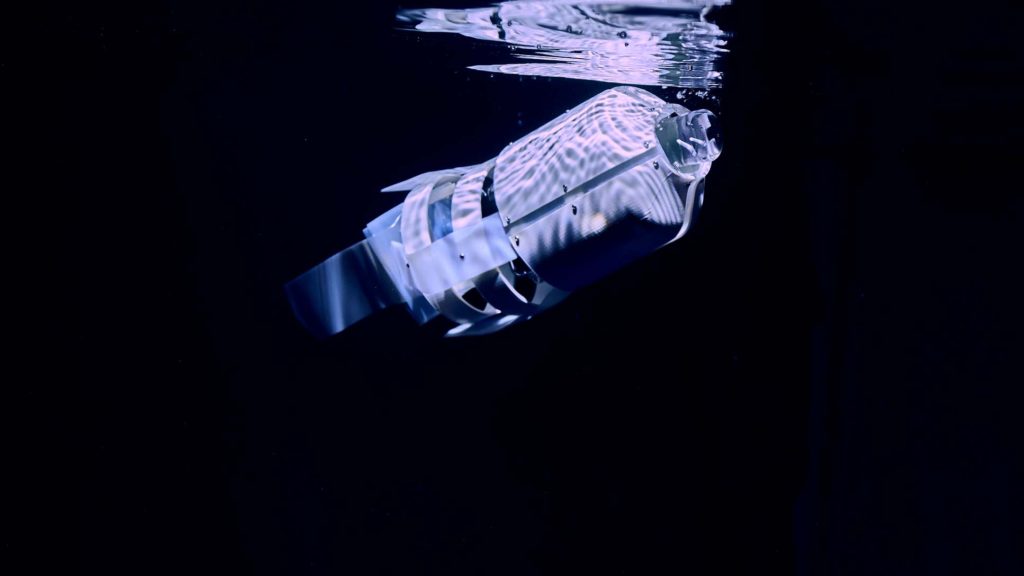

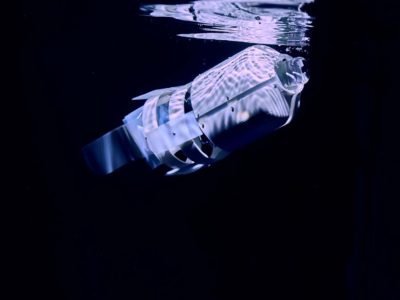

冬の虹蜺 The Sigh of Eels2022.05

「うなぎ」という生物が絶滅の危機に瀕しています。生物学の研究者たちは生態を調べ、養殖を進めようと必死です。しかし東京湾は汚れたままであり、河川の状態もうなぎだけの問題ではなく生態系を守るためには環境対策の大きな変化が必要です。それを行うには何よりも人々の関心が必要です。

この作品は東京湾にある国際クルーズターミナルで上映されるために作られました。海外の人が海から訪れる玄関口、そして日本に帰ってくる人もここでこの映像を目にします。ここで映像でなにを残せるか、私たちの暮らしと生態系への関心を最大限に引き出すための映像作品です。絶滅を考える、うなぎの幼生レプトセファルスのロボットの映像作品

ニホンウナギが絶滅するってニュースになってから随分経ちますが、あれからどうなったのか。おそらくこのままだとやはり絶滅するようです。

こちらは文化庁のプロジェクト「CULTURE GATE to JAPAN」のひとつで、東京国際クルーズターミナルで展示する映像作品です。

-東京湾はいつから汚染しているのか

東京湾は戦後、生活排水や工業排水によって汚染がひどく「死の海」と言われたのですが、水質改善はかなり行われていくも今回東京オリンピックでお台場で行われたトライアスロンでも臭気について話題になったのは、まだ記憶に新しいと思います。

とはいえ、昔から東京湾が透き通るようにきれいだったかというとそうでもなく江戸時代にはすでに世界になだたる都市だったこともあり、その時は江戸湊という名前ですがやはり生活排水が流れる海だったようです。

しかし江戸前の寿司など魚介類は豊富で食文化として今より断然豊かでした。

そして、江戸前のといえば、うなぎ。鰻。ウナギ。

-うなぎは絶滅するのか?

ニホンウナギはおそらく多くの方がご存知かと思うのですが絶滅危惧種となっています。うなぎは回遊魚で2009年に東大の塚本勝己教授らがマリアナ海溝で産卵することを発見しました(その時の様子が書かれている「世界で一番詳しいウナギの話」は非常におもしろいです。ピンポイントの産卵地帯を大海で調査するのは、大広間の畳に落ちた針を探すような行為。)その後、海流に乗ってまた日本にたどり着きます。

現在、卵から孵す養殖は費用の面などから難しく(実現はしているよう)自然界で育ったシラスウナギを育てるのが主流です。なので今の技術では自然界に委ねるしかなく、絶滅したら本当にこの世界からいなくなります。

ニホンウナギはなぜ絶滅してしまうのか。ひとえに乱獲が原因と言われています。生物が絶滅する時私たち人間が及ばない自然の力で絶滅することも多々ありますが、うなぎは違う。法整備をしっかりとして、必要なテクノロジーを使い、生態系を守ろうとすることで私たちも食の持続性も生き物たちも守られるということ。

うなぎは水質が良く水性生物が多いところに棲みます。しかしそれと合わせて河川の水害を防ぐための堰など、うなぎ生息するための環境が失われています。またコンクリートでできた堰などはうなぎが遡上するのを阻みます。日本は世界の中でも災害大国であり、その対策は人間にとってとても有益なものです。しかし難しいことに生態系への影響はとてもよくないものもあります。上記のようなうなぎの生態への影響だけでなく、干潟がなくなっているのも、生態系に大きな影響を与えているひとつです。

こういったうなぎのことを考えることで

-生態系の問題

-河川環境の問題

-水質汚染の問題

-食文化や生物資源の持続的利用の問題

-密漁、密売などの法整備の問題いろいろな問題を知ることにつながります。一番重要なことは人々の関心を持ってもらうことです。

生態系が壊れること、絶滅が危ぶまれることは人間にとって、非常に大きな警鐘ではないでしょうか?

-なぜうなぎなのに白いの?

そのうなぎの不思議な生態に興味を持ってもらおうと幼生のレプトセファルスを模しています。ほぼ透明で葉っぱみたいな形状でウネウネと不思議に泳ぎます。

江ノ島水族館のこの映像がとてもわかりやすいです

ロボットにはニホンウナギの耳石(魚の識別に使われる)が入っています。5分25秒くらいのクローズアップで白い点が耳石です。この耳石を使って識別すれば乱獲を防げるという方法もあるそうです。このあたりは海部 健三著「結局、ウナギは食べていいのか問題」 (岩波科学ライブラリー) が非常に詳しく書かれてあり、参考にしています。

この作品はうなぎの絶滅から救い、自分たちが住む土地や海、またそこに共に生きる生物へ視線を向けてもらえる様に私たちが多くの生物と共存できる術を考えることを願って作られた作品です。

こういったバイオテクノロジーを使って自分たちと生態系の未来をつくっていけることを考えていけたらと考えています。<ニホンウナギは絶滅危惧ⅠB類に指定:環境省レッドリストカテゴリー及びIUCNレッドリストカテゴリーの絶滅危惧種>

MOVIE:

監督・編集:滝戸ドリタ

ムービースーパーバイザー : 岩口哲也

水中映像 撮影監督 : 池谷友秀

セカンドカメラ : 星野耕作

テクニカルアシスタント : 河瀬 経樹(TAIL)

スチールフォトグラファー、アシスタント : 谷津祥

水中アシスタント : 中村愛由子,樋口諒平

照明アシスタント : 大柳玲於,内田千冬,太田嗣海

水中モデル : 飯島史子

衣裳 : ハトラ

ドローン撮影:渡邉秋男

プロダクション:飯島沙也佳ROBOT:

ロボットデザイン・設計・開発:滝戸ドリタ

テクニカルスーパーバイザー : 吉田知史 (of Sheep inc.)

ロボティクステクニカルサポート : 新山龍馬

基板監修 : 斉田一樹(木下研究所)音楽 : とくさしけんご

うなぎ協力 : エーゼロ株式会社 自然資本事業部

うなぎ耳石採取協力 : アシュレイ・梨花 スミス

Special Thanks : 切江志龍photo by 池谷友秀、谷津祥

MOVIE:

Director,Editor : TAKIDO Dorita

Movie Supervisor : IWAGUCHI Tetsuya

Underwater scene Director Of Photography : IKEYA tomohide

2nd Camera : HOSHINO Kosaku

Technical Assistant : KAWASE Keiju(TAIL)

Still Photographer & Assistant : TANITSU Sho

Underwater Assistant: NAKAMURA Ayuko,HIGUCHI Ryohei

Lighting Assistant: OHYAGI Leo,UCHIDA Chitose,OTA Tsugumi

Underwater Model : IIJIMA Ayako

Production : IIJIMA sayaka

Drone : WATANABE Akio

Costume: HATRAROBOT:

Robot Design,Development : TAKIDO Dorita

Electronics Tutor:YOSHIDA Tomofumi(of Sheep inc.)

Robotics technical support: NIIYAMA Ryumaけい

Electronics Supervisor: SAITA Kazuki(Kinoshita laboratory)Music : TOKUSASHI Kengo

Eel provided by : A Zero inc.

Eel ear stone picking support : Ashley Rinka SmithSpecial Thanks : Shiryu Kirie

photo by IKEYA Tomohide, TANITSU Sho

「CULTURE GATE to JAPAN」

「CULTURE GATE to JAPAN」は、メディア芸術のフィールドで活躍するアーティストが、7つの空港にそのエリアの文化を題材としたアート作品を展示し、日本文化の魅力を発信するプロジェクトです。

MORE INFO

https://culture-gate.jp/ja/exhibition/2022cruise/インタビュー掲載

テクノロジーとアートで再構築する“海のあり方” ━━文化庁による文化発信プロジェクト<+A+|CULTURE GATE to JAPAN>を紐解く

INFORMATION

-

-

2022.03.08 メディア芸術祭企画展「AUDIBLE SENSES」で「Bug’s Beat」展示

2022.03.08 メディア芸術祭企画展「AUDIBLE SENSES」で「Bug’s Beat」展示 -

-